Command Palette

Search for a command to run...

ロシアの自社開発Elbrus CPUパラメータが暴露、CEOは90代でもまだ引退していない

ロシアの自社開発CPUのパラメータは最近明らかになりましたが、主流の製品と比較するとまだ大きなギャップがありますが、これはロシアの自社開発の道における大きな進歩でもあります。

CPUの自主開発は容易ではないが、米国の制約を避けるため、多くの国がこの分野に莫大な人材と資金を投入してきた。戦闘国家であるロシアも1990年代からCPUの自主研究を始めた。

最近、ロシアのMCST(Moscow Center of SPARC Technologies、モスクワSPARCテクノロジーセンター)が独自に開発した8コアチップElbrus-8Cのパラメータが公開された。これは、非商用 CPU に続いて民間市場に参入したロシア初の 8 コア マイクロプロセッサです。

28nmプロセス、27億8000万個のトランジスタ

2015年、MCSTはクアッドコアプロセッサElbru-4Cを発売した後、次期モデルである8コアプロセッサElbru-8Cの開発を開始したことを明らかにした。

2018年にElbrus-8CBプロセッサの開発が完了し、今年量産が予定されている。 MCST関係者は最近、詳細なパラメータを発表した。

データはそれを示していますこのチップは現在 28nm プロセス テクノロジを使用しています (Intel の最新世代プロセッサは 10nm プロセスを使用しています)。

他のほとんどの複雑なチップと同様に、コンパイラ指向の設計です。ほとんどの最適化はコンパイラ レベルで行われるためです。

チップの特定のパラメータを以下の表に示します。

上の表に示すように、このチップのトランジスタ数は27.8億個で、コア表面は面積は333平方ミリメートル、周波数はわずか1.5GHz。ピーク浮動小数点パフォーマンスは、単精度で 576GFlops、倍精度で 288GFlops です。メモリは、帯域幅 68.3GB/s の 4 チャネル DDR4-2400 ECC をサポートします。

キャッシュに関しては、各コアに 64KB の L1 データ キャッシュ、128KB の L1 命令キャッシュ、512KB の L2 キャッシュがあり、すべてのコアが 16MB の L3 キャッシュを共有します。

さらに、プロセッサーは 4 ウェイサーバーマルチプロセッサーの組み合わせもサポートしており、しかし、それがどのようなプロトコルや帯域幅であるかは明らかにされませんでした。

ロシア国営のルセレクトロニクスによると、このチップは2015年に発売された以前のElbrus-4Sプロセッサよりも3~5倍高速で、8倍のI/Oチャネルを備えているという。

ルセレクトロニクスはまた、このチップには「ユーザーに高い情報セキュリティを確保する」機能があるとも述べたが、詳細は不明だ。

パフォーマンス スコアは AMD の 2009 CPU と同等

数日前、MCST は、Blender 2.8 3D テストを実行する Elbrus-8C プロセッサの結果も発表しました。RyzenGraphic_27 モデルのレンダリングには 2 分 52 秒かかりました。

このパフォーマンスはどうですか?業界アナリストによると、AMD の Phenom II X4 965 プロセッサは、同じテストを実行するのに 2 分 34 秒かかりました。Core i7-7700K のようなプロセッサのレンダリング時間はわずか 36 秒ですが、パフォーマンスの差は 4 ~ 5 倍近くあります。

ご存知のとおり、AMD Phenom II X4 965 プロセッサは、AMD が 2009 年にリリースしたプロセッサです。したがって、Elbrus-8C は 8 コア プロセッサではありますが、1.5 GHz の周波数と ARM アーキテクチャにより、デスクトップの 4 GHz+ X86 プロセッサを上回る利点はありません。

しかし、そうは言っても、パラメーターのパフォーマンスだけを見ても、Elbrus-8C は市場のプロセッサーに比べてまだ遅れをとっていますが、そのような設計能力はすでに世界の 95% より上の国の能力に追いついています。

Elrbus を支えた男: ロシア初のコンピューター エンジニア

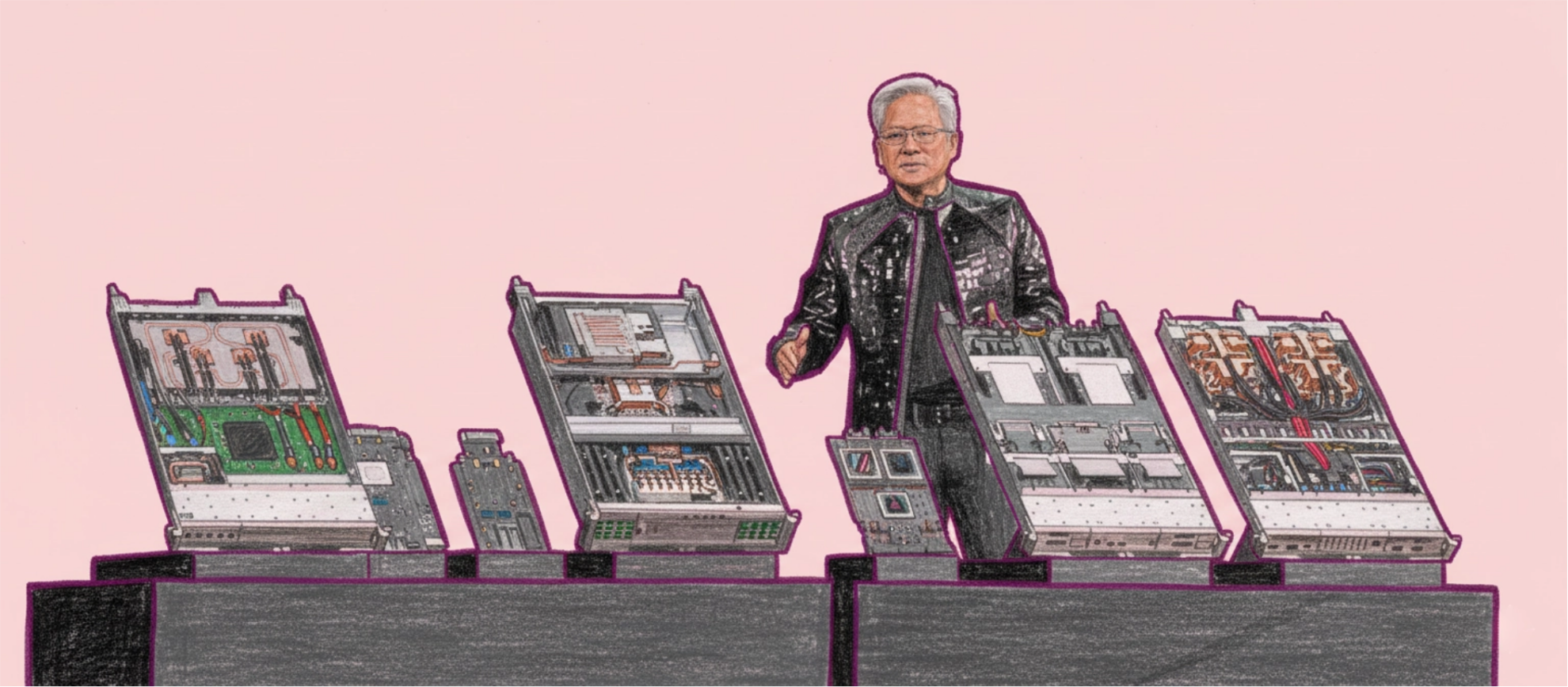

記事の冒頭で述べたように、このプロセッサの開発者および製造者はロシアのMCST社、1992 年に設立され、レベデフ精密機械工学およびコンピューター工学研究所と直接提携しています。

MCST は、以前は SPARC アーキテクチャ プロセッサを主に開発していましたが、近年 ARM アーキテクチャに切り替え、Elbrus シリーズのさまざまなシングルコア、デュアルコア、クアッドコア、および 8 コア ARM プロセッサを発売しました。

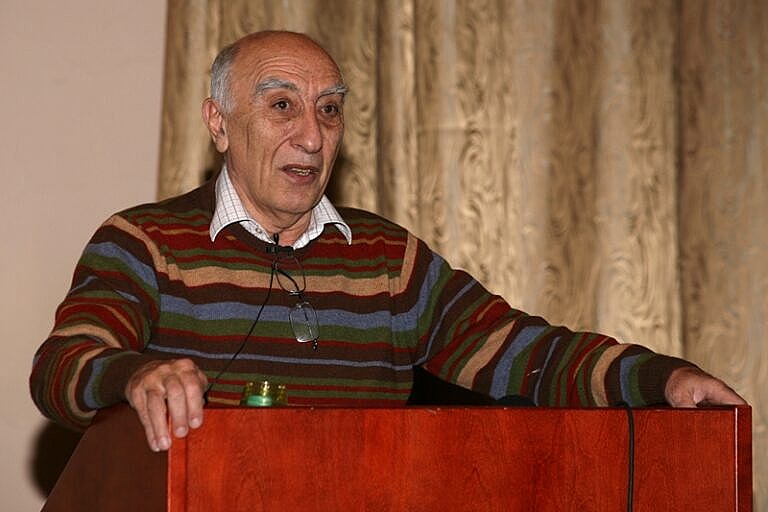

MCST はかつてスーパーコンピューター Elbrus 2000 (略して E2K) で有名でした。そのリーダーは同社の創設者でした。 ボリス・ババヤン。

ボリス ババヤンは、エルブルス スーパーコンピューターの開発における重要な人物でした。彼はソ連時代のスーパーコンピューターの先駆者でもありました。

1951年、18歳のババヤンは、2人のノーベル賞受賞者、ピョートル・カピツァとレフ・ランダウが共同設立したモスクワ物理工科大学に入学した。

そこで彼は、旧ソ連で最初のコンピューター サイエンスの学生になりました。この分野は当時まだ「コンピュータ工学」などというものはなく、「機械数学」と呼ばれていました。

1978 年に世界初のスーパースカラー コンピューター Elbrus-1 を開発しました。西側諸国より10年以上先を行っています。その後、エルブルス 2 でレーニン賞 (旧ソ連で最も栄誉ある賞) を受賞しました。

1992 年、Babayan は E2K CPU の開発に注力するために MCST を設立しました。

1999 年、E2K は業界でセンセーションを巻き起こしました。このプロセッサは、Elbrus VLIW と Intel x86 コードを同時に実行でき、クロック サイクルあたり 24 命令を実行でき、わずか 1.2 GHz の動作周波数で 10.2 GFLOP/秒のコンピューティング パフォーマンスを実現できます。

これは、当時発売されていた Intel の Itanium サーバー チップよりもおそらく 3 倍高速でした。これは当時のインテルにとって大きな脅威でした。

しかし同時に、ロシアの投資家は電子機器開発のリスクが高いためMCSTへの投資に消極的であり、ババヤン氏と彼のチームの状況は楽観的ではない。

2004 年、ババヤンはインテルの E2K チームに加わることを決意し、これによってのみロシアから抜け出して世界一になれると信じていました。 ババヤン氏はその後、インテルのモスクワ研究開発センターでマイクロプロセッサー研究開発ディレクターを務め、ヨーロッパ人としては二人目としてインテル・フェローの称号を獲得した。

同時に、インテルは MCST からいくつかのテクノロジーライセンスを取得しました。そのため、インテルのチップ技術の源はロシアにあると言われている。

テクニカル コンピューティング業界に携わって 60 年が経ち、すでに 80 代を迎えているババヤン氏は、「まだ実装すべきプロジェクトや技術的なアイデアがたくさんあるので、退職金の計画はありません」と語った。

エルバスにとっては小さな一歩だが、ロシアの自己研究にとっては大きな一歩である

近年、ロシアは中国、韓国、日本を含む自国の製品を通じて米国製の技術から脱却しようとしている。これは経済的配慮に加えて、国家安全保障の観点からも行われます。

近年の米国によるファーウェイへの弾圧も、世界をリードする独立した研究開発能力を持つことの重要性をより深く認識させた。

将来、人々が CPU について考えるとき、Intel と AMD だけを思い浮かべることがなくなることを願っています。

- 以上 -