Command Palette

Search for a command to run...

Das MIT Erstellt Ein Generatives KI-Modell Auf Der Grundlage Physikalischer Vordaten, Das Nur Einen Einzigen Spektralen Modalitäts-Input Erfordert, Um Eine Kreuzmodale Spektralgenerierung Mit Experimentellen Korrelationen Von Bis Zu 99% Zu erreichen.

Künstliche Intelligenz hat der Materialwissenschaft neue Fortschritte beschert. Dank der Leistungsfähigkeit von KI können Forscher in beispielloser Geschwindigkeit neue Materialien entwickeln. Diese Geschwindigkeit ist jedoch auch zu einem Problem geworden.

Die KI entwickelt sich zu schnell und die experimentelle Verifizierung kann nicht mithalten.Die spektroskopische Charakterisierung, die letzte Hürde vor der Kommerzialisierung neuer Materialien, ist nach wie vor auf traditionelle Methoden beschränkt. Sie erfordert Spezialgeräte, die oft über 500.000 Dollar pro Gerät kosten, und ist auf Fachpersonal für die Auswertung angewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Proben selten, zerbrechlich oder sogar giftig sind, was wiederholte Experimente unmöglich macht. Dies behindert die Kommerzialisierung neuer Materialien.

Brauchen Sie schon wieder KI-Hilfe? Leider konzentriert sich die aktuelle Deep-Learning-Technologie auf einfache Klassifizierung und Regression, während die Ausgabe von Variational Autoencodern (VAEs) die Anforderungen an die hohe Datentreue bei der Generierung spektraler Darstellungen nicht erfüllen kann.

Um dieses Dilemma zu lösen,Ein Forschungsteam vom MIT hat ein physikalisches, vorgängiges generatives Modell für künstliche Intelligenz namens SpectroGen vorgeschlagen, das eine kreuzmodale Spektrumgenerierung mit einer Korrelation von 99% mit experimentellen Ergebnissen mit nur einer einzigen spektralen Modalitätseingabe erreichen kann.Es führt zwei wichtige Neuerungen ein: erstens die Darstellung von Spektraldaten als mathematische Verteilungskurven und zweitens die Konstruktion eines Algorithmus zur Generierung von variationellen Autoencodern auf der Grundlage physikalischer Vorhersagen. Während die geringe Effizienz und die hohen Kosten der traditionellen Charakterisierung angegangen werden, ermöglicht es auch die „Entdeckung und Verifizierung“ von Materialien, „mit der gleichen Geschwindigkeit zu schwingen“.

Die entsprechende Forschung wurde in Matter unter dem Titel „SpectroGen: Eine physikalisch informierte generative künstliche Intelligenz für die beschleunigte modalitätsübergreifende spektroskopische Materialcharakterisierung“ veröffentlicht.

Forschungshighlights:

* Inspiriert von der Physik, Kombination von Modellen mit Autoencodern;

* Basierend auf physikalischen Vorannahmen fördern wir die Erzeugung hochpräziser Spektren;

* Künstliche Intelligenz treibt die gleichzeitige Geschwindigkeit von Entdeckungen und Verifizierungen in der Materialwissenschaft voran.

Papieradresse:

https://www.cell.com/matter/abstract/S2590-2385(25)00477-1

Folgen Sie dem offiziellen Konto und antworten Sie mit „spektrale Charakterisierung“, um das vollständige PDF zu erhalten

Weitere Artikel zu den Grenzen der KI:

https://hyper.ai/papers

Transformation von Spektraldaten in mathematische Verteilungskurven

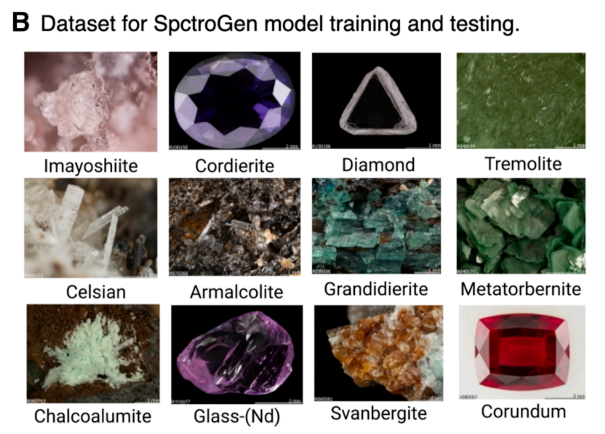

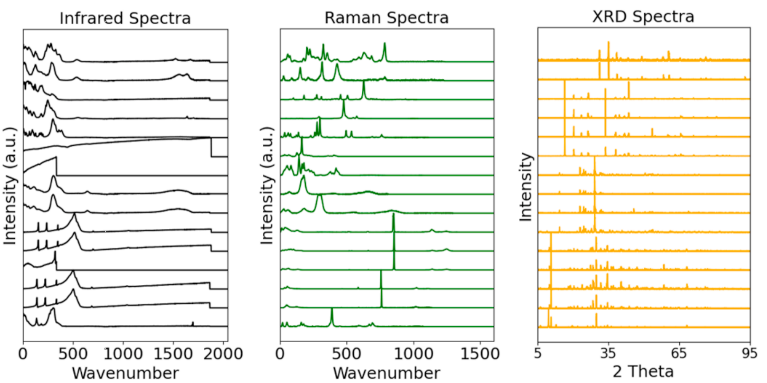

Um sicherzustellen, dass die Genauigkeit des Modells den experimentellen Daten entspricht, trainierte und validierte das Forschungsteam das Modell anhand der RRUFF-Datenbank (einer international verfügbaren Datenbank mit Standardmineralspektren), die 6.066 Standardproben enthält. Für die Studie wurden 319 IR-Raman-Spektralpaare und 371 XRD-Raman-Spektralpaare aus der Datenbank als experimentelle Daten ausgewählt.Alle Daten werden als mathematische Verteilungskurven dargestellt. Basierend auf den spektralen Eigenschaften werden Gauß-, Lorentz- und Voigt-Verteilungen als physikalische Vorhersagen verwendet, wodurch das Modell die Peakposition, die Verbreiterung und die Signaleigenschaften im realen Spektrum erfassen kann.

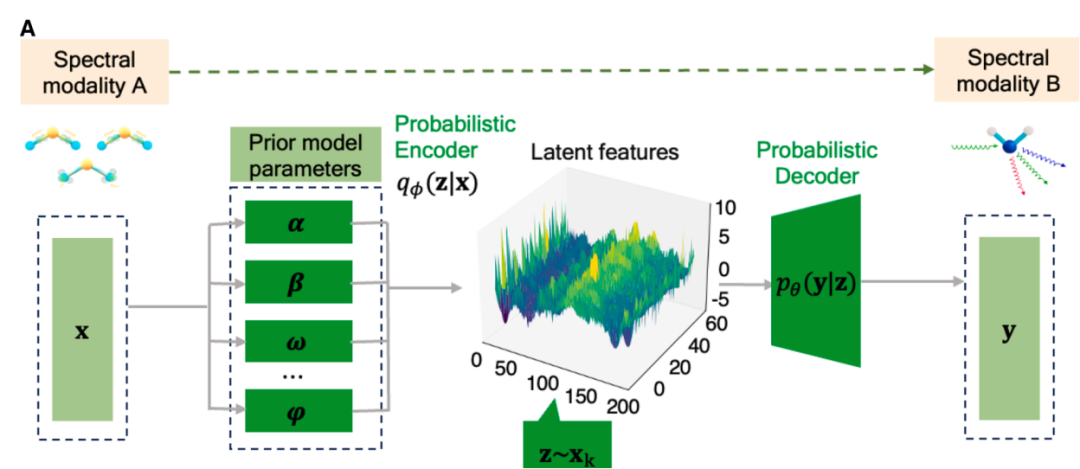

Von der Physik inspirierte Architektur + Variational Autoencoder

Die Kernidee von SpectroGen besteht darin, die Physik als Leitfaden zu verwenden und durch generative künstliche Intelligenz eine hochpräzise Abbildung spektraler Modalitäten zu erreichen. Die Gesamtarchitektur basiert auf dem Variational Autoencoder (VAE)-Framework.Das Modell verwendet die spektrale Verteilung als Eingabe und lernt die Entsprechung zwischen verschiedenen spektralen Modalitäten im latenten Raum durch einen bidirektionalen Abbildungsprozess aus Kodierung und Dekodierung, wodurch die Konvertierung vom Infrarot- (IR) oder Röntgenbeugungsspektrum (XRD) in das Raman-Spektrum realisiert wird.

Nach der Dekonstruktion des experimentellen Spektrums in eine mathematische Verteilungskurve verwendet das Modell einen probabilistischen Encoder, um das Eingangsspektrum latenten Variablen zuzuordnen. Unter physikalischen Vorbedingungen lernt der Encoder seine Verteilungseigenschaften. Der Decoder rekonstruiert anschließend das Ziel-Modalspektrum und erreicht so eine domänenübergreifende Generierung. Während des Trainings wird ein KL-Divergenzverlust eingeführt, um den Verteilungsunterschied zwischen dem generierten und dem tatsächlichen Spektrum zu minimieren und so die Genauigkeit der generierten Ergebnisse sicherzustellen.

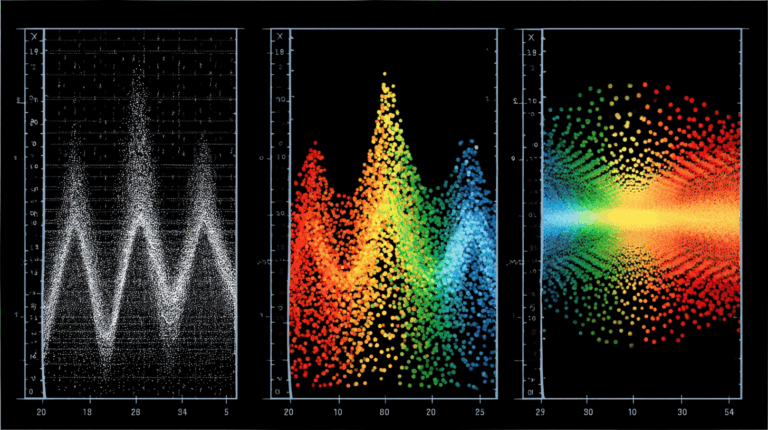

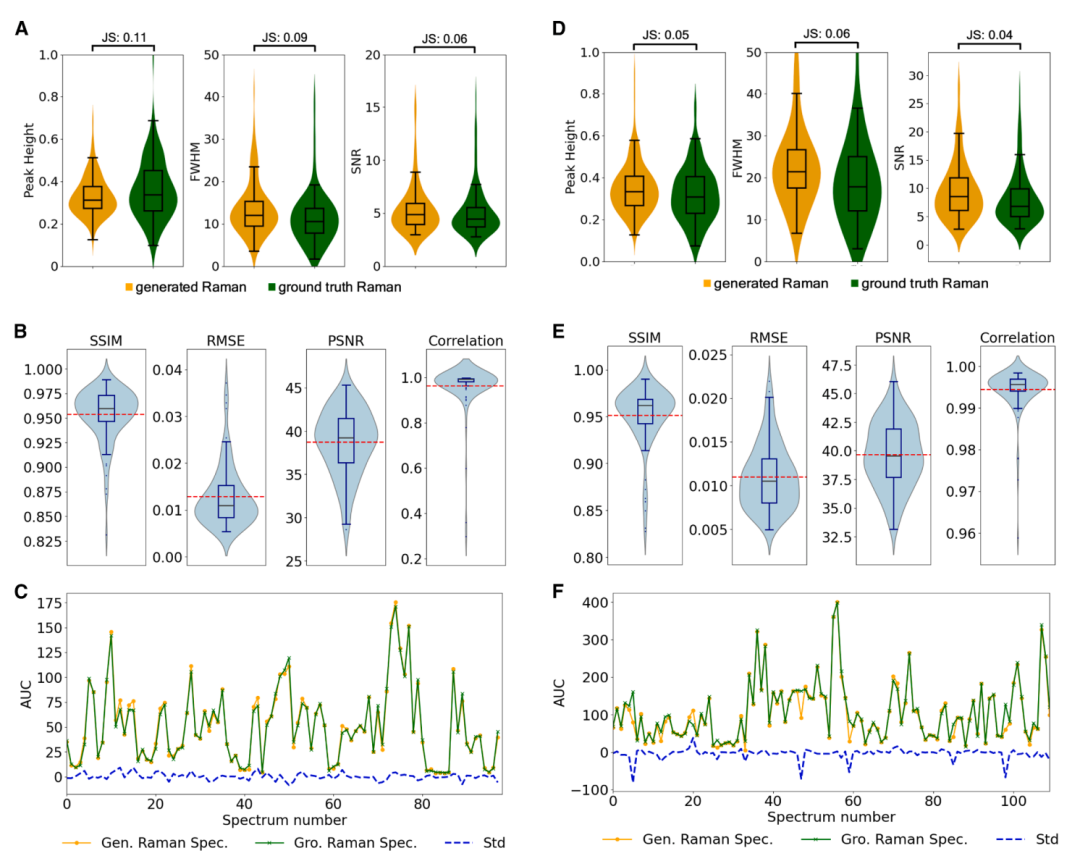

Genauigkeit vergleichbar mit experimenteller Erfassung

Das Forschungsteam validierte die Leistung des Modells systematisch durch mehrere Vergleichsexperimente. Mit Fokus auf IR-Raman- und XRD-Raman-Aufgaben analysierten sie zunächst die generierten Ergebnisse anhand spektraler Eigenschaften und Bildähnlichkeit. Zu den Bewertungskriterien gehörten strukturelle Ähnlichkeit (SSIM), mittlerer quadratischer Fehler (RMSE) und Korrelationskoeffizient.

Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass SpectroGen bei beiden Aufgabentypen eine Spektrumgenerierung erreicht, die in hohem Maße mit experimentell gesammelten Daten übereinstimmt.Bei der IR-Raman-Konvertierungsaufgabe zeigten die generierten Spektren hinsichtlich Peakform, Intensität und Rauschunterdrückung hervorragende Ergebnisse mit einem durchschnittlichen SSIM von 0,96±0,03, einem RMSE von nur 0,010±0,006 und einem Korrelationskoeffizienten mit den experimentellen Spektren von 0,99±0,01. Bei der XRD-Raman-Aufgabe bewies das Modell außerdem seine Fähigkeit, komplexe Peakformen und überlappende Signale zu modellieren, mit einem SSIM von 0,97±0,04 und einem PSNR von 43±4 dB.Dies wird durch die Verwendung präziser physikalischer Vorhersagen zur Darstellung der jeweiligen Spektren der relevanten Modi und die Übernahme einer Variational-Autoencoder-Backbone-Architektur erreicht.

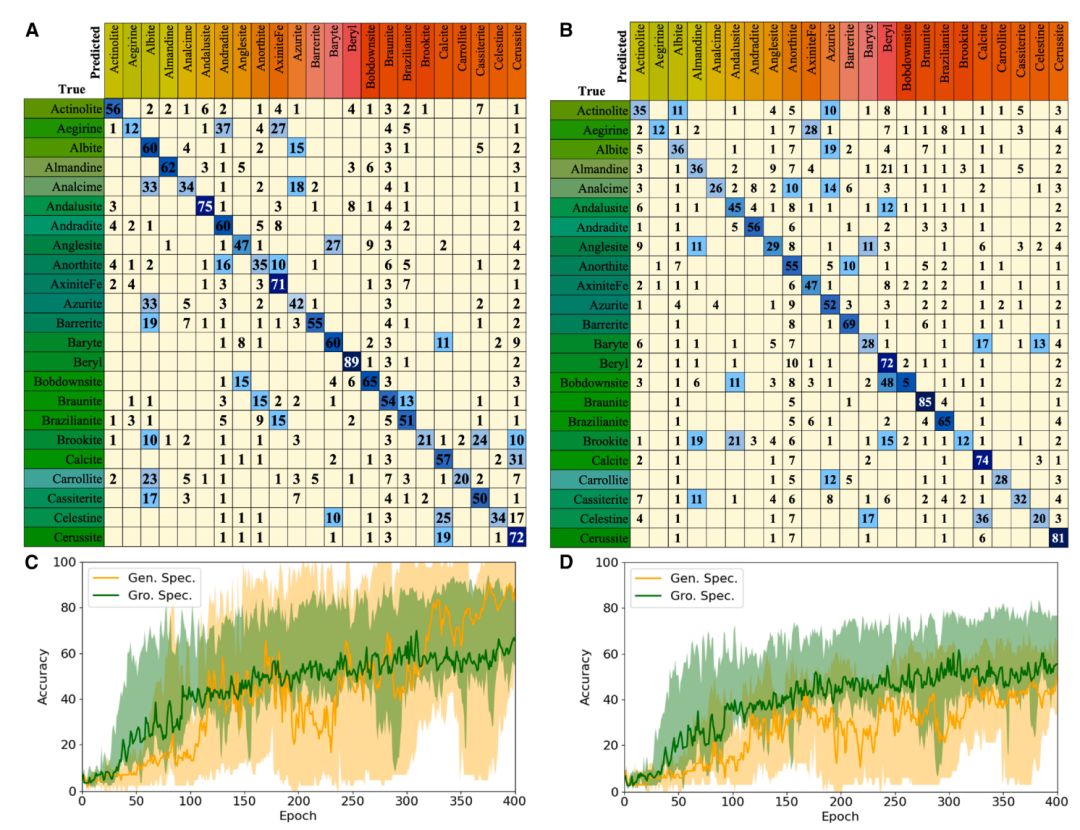

Zweitens verglich das Forschungsteam zur Überprüfung der Informationsintegrität der generierten Spektren die Leistung bei der Verwendung der von ihm generierten Spektren mit der Leistung bei der Verwendung experimentell gewonnener Spektren bei der Materialtypklassifizierung.In zehn Runden wiederholter Validierung an 26 Arten von Mineralmaterialien erreichten die von SpectroGen generierten Spektren eine durchschnittliche Genauigkeit von 90,476% (Genauigkeit des Testsatzes: 50,100%), und die durchschnittliche Klassifizierungsgenauigkeit der experimentell gesammelten Spektren betrug 69,879% (Genauigkeit des Testsatzes: 61,644%).Das Forschungsteam geht davon aus, dass die geringe Genauigkeit des Testsatzes auf die geringe Größe des Datensatzes zurückzuführen sein könnte. Insgesamt kann das Modell dennoch charakteristische Informationen, die Molekülschwingungen widerspiegeln, effektiv übermitteln.

Schließlich untersuchte das Forschungsteam die entscheidende Rolle physikalischer Vorbedingungen. Werden IR-Spektren fälschlicherweise als Lorentz-Verteilungen modelliert oder XRD-Spektren fälschlicherweise als Gauß-Verteilungen dargestellt, verschlechtern sich Peakhöhe, Signal-Rausch-Verhältnis und Peakform der generierten Spektren erheblich.Dies unterstreicht die Schlüsselrolle physikalischer Vormodelle bei der Interpretierbarkeit von Netzwerken, die zu einer genauen Generierung beiträgt.

Ein neues Paradigma in der Materialwissenschaft, angetrieben von künstlicher Intelligenz

Die in diesem Artikel vorgestellte Forschung hat mit Unterstützung künstlicher Intelligenz eine Methode zur Durchführung von Spektralanalysen hervorgebracht, die ohne den Einsatz physikalischer Instrumente auskommt.Es ist erwähnenswert, dass künstliche Intelligenz dem Bereich der Materialwissenschaften weit über die Charakterisierungsphase hinaus neue Möglichkeiten eröffnet und sich auch auf die Vorhersage von Materialeigenschaften und Anwendungsempfehlungen erstreckt.

Ein Forschungsteam der Fakultät für Chemieingenieurwesen und Angewandte Chemie der Universität Toronto, Kanada, hat einen neuen Ansatz auf Basis eines multimodalen maschinellen Lernmodells vorgeschlagen. Dieser Ansatz nutzt unmittelbar nach der Synthese von MOFs verfügbare Informationen, wie etwa Pulver-Röntgenbeugungsmuster (PXRD) und die bei ihrer Synthese verwendeten Chemikalien, um deren potenzielle Eigenschaften und Anwendungen vorherzusagen. Das Modell beinhaltet zudem ein Anwendungsempfehlungssystem, das unmittelbar nach der Synthese Anwendungsvorschläge für MOFs liefert. Die Forschungsarbeit mit dem Titel „Connecting metal-organic framework synthesis to applications using multimodal machine learning“ wurde in Nature Communications veröffentlicht.

Papieradresse:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-60796-0

Das RingFormer-Framework, entwickelt von einem Team der Hong Kong Polytechnic University, nutzt eine hierarchische Graph-Transformer-Architektur auf Basis atomar-chemischer Ringe, kombiniert mit lokalen Nachrichtenübermittlungs- und globalen Aufmerksamkeitsmechanismen, um die optoelektronischen Eigenschaften von Molekülen präzise vorherzusagen. Im Testset der Clean Energy Project Database (CEPDB) der Harvard University verbesserte sich die Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 22.771 TP³T. Die zugehörige Arbeit mit dem Titel „RingFormer: A Ring-Enhanced Graph Transformer for Organic Solar Cell Property Prediction“ wurde für die AAAI 2025-Konferenz ausgewählt, eine führende akademische Konferenz im Bereich KI.

Papieradresse:

https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.09030

Früher hätte man gesagt, dass die Materialwissenschaft ein neues, von künstlicher Intelligenz getriebenes Paradigma erreicht hat. Jetzt wird der Verlauf dieses Wandels allmählich deutlicher und die Entwicklung verlagert sich von einem Makroparadigma zu einem stärker segmentierten und diversifizierten Pfad tiefergehender Entwicklung, der uns hilft, mehr unerforschte Bereiche zu erkunden.