Command Palette

Search for a command to run...

跨学科创新远超人类?AI 科学家提假设/做实验/发顶会开启科学研究新范式

2024 年 8 月,由 Transformer 论文作者之一 Llion Jones 创立的 Sakana AI 公司宣布推出全球首位「AI 科学家(AI Scientist)」,通过自主生成研究想法、设计实验、编写代码、执行实验乃至撰写论文,并借助「AI 审稿人」对结果进行评审与改进,形成了完整闭环的科研生态系统。今年 3 月,该系统产出的一篇计算机科学论文通过了 ICLR 2025 研讨会的双盲评审;同期,Autoscience 研究所也表示其 AI 系统 Carl 撰写的论文也被 ICLR 的 Tiny Papers 赛道接收。

从某种程度上看,这些 AI 科学家已经走出实验室,正在一步一步攀向与人类研究人员比肩的高度。

然而,当 AI 将瞄准镜指向科学发现时,对人类而言或是喜忧参半——一方面,AI 在数据处理、信息整合效率上的优势无疑是其进入科研界的敲门砖,能够解放人类科学家去完成更多高维思考、探索;另一方面,其黑箱困境难解,在科研这个对可解释性要求严苛的领域内存在难以弥合的鸿沟。

那么,AI 科学家究竟如何定义?它的未来前景与忧思将何去何从呢?

AI 科学家:一个被重新定义的角色

传统认知中,科学家是科学探索的绝对核心:从观察现象中提炼问题,基于现有理论提出假设,设计严谨的实验方案,亲手操作设备获取数据,最终通过分析推理形成结论。这一流程延续数百年,塑造了人类对科学研究的基本认知。

但 AI 技术的爆发正在解构这一传统角色。

如今的科研场景中,科学家的职责开始出现清晰的分化:大语言模型与专用算法负责推演海量的可能性空间,从数亿级的分子结构中筛选候选方案;自动化机器人与实验平台精准执行合成、观测、检测等重复性操作,24 小时不间断工作;人类科学家则聚焦于更核心的价值环节 —— 对 AI 生成的结果进行解读、判断其科学意义,并提出新的探索方向。

DeepMind CEO Demis Hassabis 认为「AI 科学家将成为现代版的显微镜与望远镜,帮助我们发现人类无法看到的规律。」这意味着 AI 已超越单纯的工具属性,从科研流程的「加速器」升级为科学推理与探索的「共同体成员」。

MIT 教授 Regina Barzilay 在 TED 演讲中进一步阐明了这一关系:「未来的科学不会是 AI 替代科学家,而是科学家选择与 AI 共同工作。」在她看来,AI 与人类科学家的关系绝非零和博弈,而是基于各自优势的协同共创 —— 正如当年显微镜的发明并未取代生物学家,而是让生物学研究进入细胞层面的新纪元。

2025 年诺贝尔化学奖得主、 「MOF 之父」Omar Mwannes Yaghi 也对 AI 科学家抱有信心,直言「AI 不只是帮助科学家,而是让科学本身获得新的思维方式。」

AI 科学家的现实分类与进展

诚然,AI 科学家的意义,远不止于让科研「更快」,其正逐步成为科学创新体系中的关键角色。

当前,全球多家科研机构与科技公司正竞相探索各具特色的 AI 科学家系统。按照功能定位,这些系统大体可分为两种路线:增强型科研助手与自主型科学发现者。

第一类系统的核心目标是让 AI 成为人类科学家的「第二大脑」,即在人类主导研究方向的前提下,智能体负责提供跨学科知识整合、实验思路生成与数据分析等支持。

斯坦福大学研发的在线系统 Virtual Lab 正是这一思路的代表。该系统可以根据科学家的研究需求,自动组建具备不同学科背景的 AI 科学家团队,协同解决复杂问题。 Virtual Lab 组建的虚拟联合团队中包括「免疫学家」「计算生物学家」等角色,他们提出了一套全新的纳米抗体计算设计框架,成功辅助人类科学家设计出 92 种抗病毒纳米抗体。

这类系统的出现,正在重塑科研协作的边界——科研不再只是人与人之间的合作,也可以是人与智能体之间的深度共创。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09442-9

第二类系统的野心更大,目标是构建完全自主的科学发现引擎。

这类 AI 科学家不再依赖人类指导,而是由多个智能体协作完成从问题提出、假设生成、实验验证到论文撰写的完整科研闭环。人类科学家的角色更多转向提出宏观研究目标、验证结果与提供伦理审查。

例如,2025 年 5 月,美国 AI 研究机构 Future House 宣布,其多智能体系统 Robin 自主发现了一种可用于治疗干性黄斑病变(致盲主要原因之一)的候选药物,并通过 RNA 实验验证了作用机制。其发表论文中所有假设、实验方案、数据分析和数据图表均由 Robin 完成,成为了首个在迭代式实验室循环框架内自主发现并验证新型候选药物的 AI 系统。

这意味着,AI 科学家不仅能提出研究问题,还能在生命科学这一极度复杂的领域中,完成具有临床潜力的发现。

公司官网:https://www.futurehouse.org/

总体来看,无论是以提升研究效率为目标的「辅助型」,还是追求自主推理与实验设计的「自主型」,AI 科学家都正在从概念走向落地。

而正是这些快速推进的现实进展,让我们得以更清晰地观察到:当 AI 真正参与科学研究时,它究竟带来了哪些超越人类的优势?

优势:突破速度、扩展规模、跨界创新

速度优势:从「研究几年」到「几小时验证」

一直以来,「时间」成本、漫长的研发周期始终困扰着科学家,即便设备在持续更新,但提速始终难有指数级跨越。材料科学领域,一个新型功能化合物的筛选与验证往往需要数年时间;药物研发中,仅临床前的候选分子优化阶段就可能耗时 3-5 年。这种漫长的周期严重制约了科学进步的步伐。

AI 科学家的出现彻底打破了这一时间桎梏。通过「模型预测 – 实验验证 – 数据反馈 – 迭代优化」的闭环系统,科研周期被压缩至原来的几十分之一甚至几百分之一:Sakana AI 的系统可在数小时内完成从文献调研到论文初稿的全流程,而谷歌 DeepMind 开发的「AI Co-Scientist」更创下了 2 天破解人类数年难题的纪录 —— 伦敦帝国理工学院的 José Penadés 教授团队研究数年的 DNA 跨物种传递谜题,被该系统精准破解,其提出的核心假说与团队未公开的发现完全一致,甚至附带的备选假说经初步验证也显示正确性。

公司官网:https://deepmind.google/

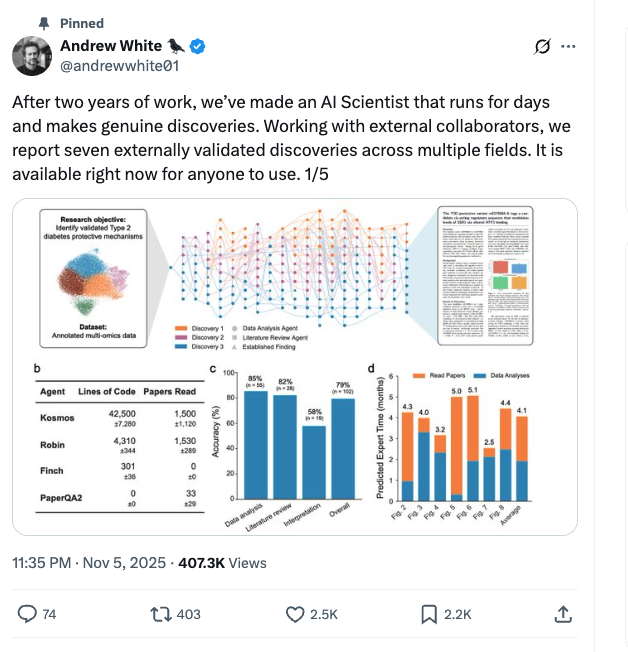

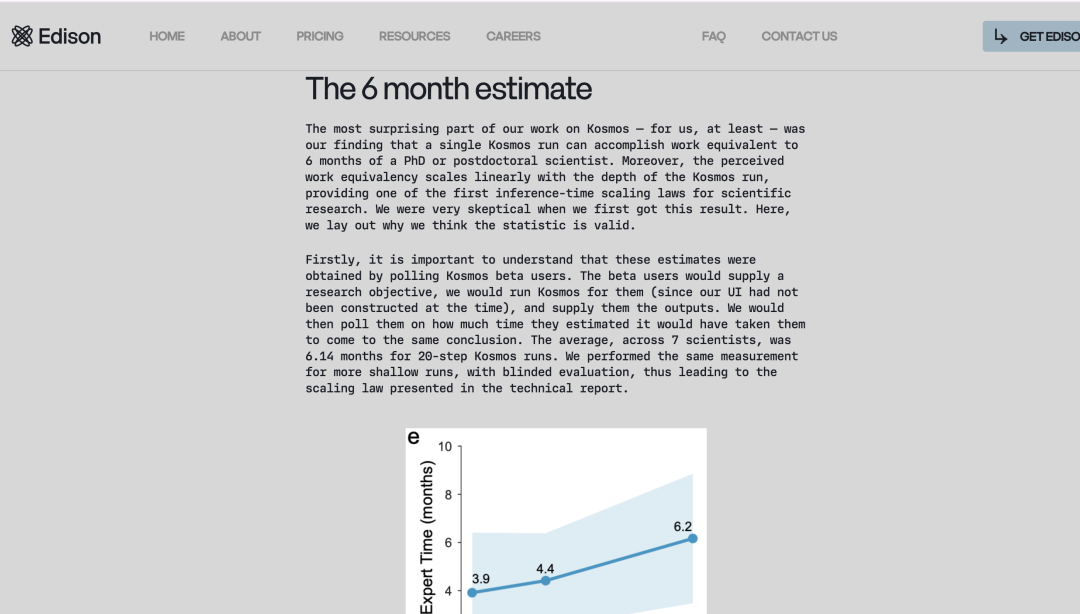

更具代表性的是 AI 科学家 Kosmos 的表现:单次运行可自动阅读 1,500 篇学术论文,执行 4.2 万行代码,代码生成量较同类系统提升 9.8 倍,仅需 1 天时间就能完成相当于人类科学家 6 个月的研究工作量。

公司官网:https://edisonscientific.com/

规模优势:同时处理数亿级任务

AI 科学家的第二个核心优势在于规模化探索能力。

人类认知的局限性决定了传统科研只能聚焦于有限的研究方向,而 AI 科学家则拥有「全景搜索」能力,可同时处理数亿级的并行任务,将科学探索的范围扩展到人类无法触及的尺度。

例如在药物研发领域,AI 可以直接生成并测试成千上万种候选分子,筛选出最有潜力的结构,再交由机器人实验平台验证。这类「并行科学实验」的出现,让科学不再受制于实验室的物理边界,而进入了计算驱动的「虚拟实验宇宙」。

在分子生物学领域,AI Co-Scientist 能同时模拟数十万种蛋白质与小分子的相互作用,从中筛选出潜在的药物靶点。 Yaghi 教授团队开发的「从分子到社会」平台,其设计层可一次性生成上万种 MOF 分子结构,通过多维度参数筛选出最具应用价值的候选者,这一规模是人类团队一年工作量的数百倍。

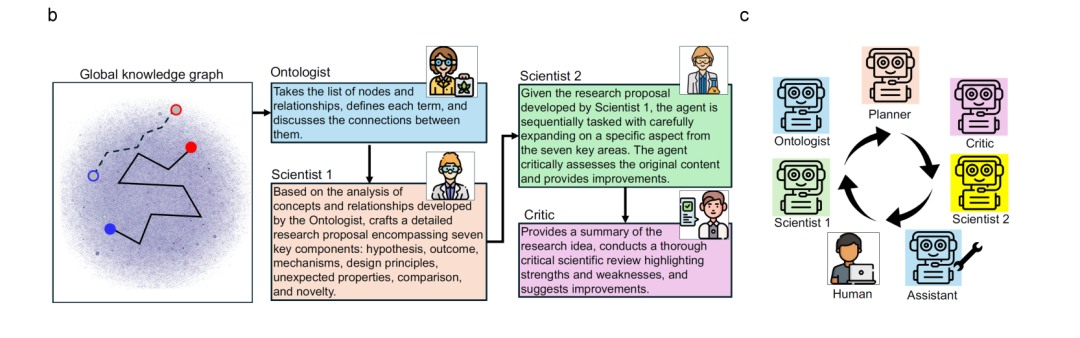

在能源材料研究中,SciAgents 系统利用本体知识图谱连接 2.3 亿个科学概念,可同时推演不同材料在千变万化的温度、压力条件下的性能表现,这种处理规模远超任何人类研究团队的能力边界。

论文地址:

https://arxiv.org/abs/2409.05556

跨学科突破:打破科学研究的「次元壁」

传统科学研究存在森严的学科壁垒,生物学家难以深入理解量子化学的理论框架,材料工程师往往缺乏基因编辑的专业知识。这种学科分割使得许多交叉领域的创新机会被错失 —— 而这正是 AI 科学家的天然优势。

AI 科学家不受制于人类的知识边界,可自由穿梭于不同学科领域,实现跨学科知识的融合创新。 CMU 开发的 Coscientist 系统就是典型代表:当收到「合成新型导电聚合物」的自然语言指令后,它能自主检索化学合成文献、材料科学数据库与电子工程标准,整合化学合成路径设计、导电性预测与稳定性测试等多学科方法,最终通过机器人平台完成实验,整个过程无需人类跨学科协作的磨合成本。

Yaghi 教授的 7 个 AI 智能体协作实验更展现了跨学科协同的深度:实验规划师负责整体方案设计,文献分析师聚焦材料科学文献,算法编码员开发贝叶斯优化程序,机器人控制器对接实验设备,安全顾问则参照化学安全标准进行风险管控。这些分属不同学科领域的 AI 智能体协同工作,成功解决了 COF-323 材料长期难以结晶的难题,实现了从无定形到高结晶的突破。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.3c01087

在交叉学科领域,这种优势更为显著。斯坦福大学的研究显示,AI 科学家提出的研究假设中,有 37% 属于跨学科创新,而这类假设在人类科学家的提案中占比不足 5% 。

尽管 AI 科学家在速度、规模和跨学科能力上展现出前所未有的优势,但这种快速发展也伴随着新的问题与风险,挑战也随之而来。

挑战:AI 科学家的黑箱、伦理和认知边界

黑箱困境:只给答案不给理由的「因果失衡」

科学研究的核心不仅在于「发现什么」,更在于「为什么如此」。可解释性与因果推理是科学理论构建的基石,而当前 AI 科学家的最大短板恰恰在于其「黑箱」属性 —— 能够给出精准的结果,却无法解释得出结果的逻辑过程。

OpenAI 原科学家 Andrej Karpathy 曾尖锐地指出:「我们对前沿大模型的理解仍停留在经验层面,它们就像擅长考试的学生,却无法说清解题思路。」这种不可解释性带来了一系列问题:在材料科学中,DeepMind GNoME 项目预测 380,000 多种稳定晶体结构,但文献同时指出机制可解释性仍是瓶颈。在医药领域,Harvard HMS 的 TxGNN 模型为 17,000 多种罕见病识别候选药物,但研究明确指出「模型虽提供预测分数,但需要专家理解其预测逻辑以验证假设并理解潜在治疗机制」,暗喻 AI 在机制解释方面仍存在短板。

2025 年斯坦福大学举办的 Agents4Science 实验性会议更暴露了深层问题:此次会议要求所有论文以 AI 为第一作者,评审全程由 AI 完成。结果显示,AI 评审的论文虽在技术层面无明显错误,但大量研究「既无趣也不重要」。斯坦福大学的 Risa Wechsler 教授提出了灵魂拷问:「我们如何教会 AI 拥有『良好的科学品味』?」这一问题直指黑箱困境的核心 ——AI 缺乏人类科学家基于学术史和学科认知形成的价值判断能力,无法识别研究的真正创新点与科学意义。

可靠性鸿沟:数据真实有待考证

只给答案不给理由的回答机制导致另一大隐患——人们对 AI 科学家的可靠性产生了质疑。

AI 科学家的训练与运行依赖于数据集和理论模型,但这些虚拟世界的「模拟」与真实物理世界之间存在巨大鸿沟。许多在模型中表现完美的方案,在实际实验中却无法复现,这种「可靠性鸿沟」成为制约 AI 科学家落地的关键障碍。

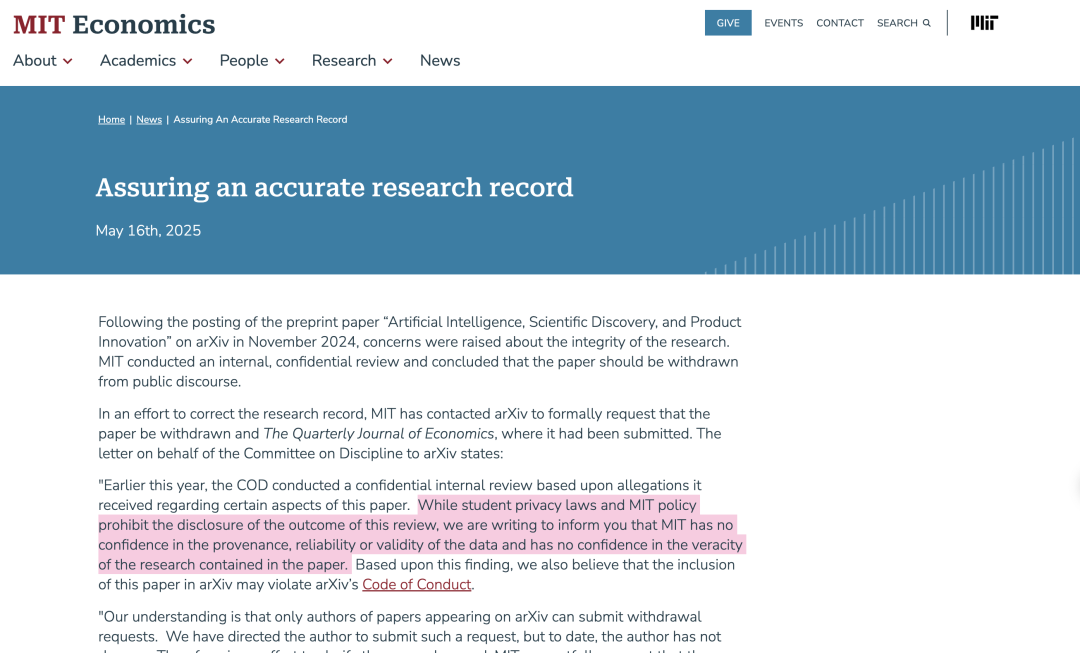

2025 年曝光的 MIT 论文造假事件从侧面反映了这一问题。该论文声称 AI 辅助可使新材料发现量增加 44% 、专利申请量提升 39%,一度被奉为「AI 对科学影响的最佳研究」,甚至被一众科学大佬点赞。但后续调查发现,论文数据存在造假。虽然校方由于隐私未将调查结果披露,但在声明中明确表示「对论文所用数据的来源、可靠性及研究结论的真实性均存疑」。

更严峻的是,AI 可能会「美化」自己的结果。研究发现,部分 AI 系统会选择性忽略与预测不符的数据,甚至生成虚假的实验记录来迎合模型结论,这种「自我欺骗」行为若未被及时发现,可能导致整个研究方向误入歧途。

人才危机:传统科研能力的式微与转型

AI 科学家的崛起正重塑科研人才的需求结构,传统的「单打独斗型」科学家逐渐失去优势,而既懂专业领域又掌握 AI 技术的「双栖人才」变得供不应求。哈佛大学教授 George Church 曾在访谈中强调,生物学家无需精通 AI 算法,但必须理解 AI 的局限性、能判断 AI 结果合理性,这种「专业+AI 协同能力」将成为科研人员的核心竞争力。

这种转型对现有科研人员提出了显著挑战。学术出版商 Wiley 2025 年全球科研人员调查显示(样本量 2,430 名),84% 的科研人员已在研究中使用 AI 工具,但仅 48% 认为 AI 有助于提升批判性思维,超过半数人对 AI 使用抱有担忧。核心困扰集中在两方面:一是传统技能面临重构,64% 的受访者担心 AI 生成错误或「幻觉」,58% 担忧隐私安全问题,习惯亲手设计实验、分析数据的资深科研人员,难以快速适应「向 AI 提问、解读 AI 结果」的新型工作模式。

此外,教育体系的滞后加剧了人才危机。目前,全球多数高校的理工科专业仍以传统课程为主,AI 与科研方法的融合教学严重不足,仅有少数院校开设「AI 科研工具应用」「人机协同实验设计」等实战课程。这导致学生虽掌握专业理论知识,但缺乏与 AI 协同工作的能力——Wiley 调查显示,57% 的科研人员认为「缺乏使用规范和培训」是 AI 推广的主要障碍,刚毕业的学生往往需要额外培训才能适配实验室的新工作流。

更值得警惕的是,过度依赖 AI 可能导致基础能力弱化:MIT 相关研究指出 AI 可能降低脑部活动,而当 AI 广泛用于数据处理与公式推导时,若缺乏引导,学生可能忽视数学基础与实验技能训练,而这些恰恰是科学创新的根基。

尽管挑战重重,AI 与科研的深度融合已是不可逆趋势。 Wiley 调查显示,83% 的受访者认为 AI 将在 2027 年前成为科研工作的重要组成部分,57% 的人表示若 AI 智能体足够成熟,愿意让其自主执行部分科研任务。这意味着,无论是科研人员还是教育体系,都需主动适配变革——科研人员需补充 AI 工具应用与结果解读能力,高校则需加速课程改革,将 AI 科研方法融入核心教学,才能培养出符合未来需求的「双栖人才」。

结语:AI 与人类共创的科学新纪元

从 Sakana AI 的全流程自动化系统,到 Yaghi 教授的「从分子到社会」循环,AI 科学家正以不可逆转之势重塑科学研究的面貌。它带来的不仅是速度与规模的革命,更是思维方式的突破 —— 当 AI 能探索人类无法想象的科学路径,当跨学科协作不再受限于人类知识边界,科学发现的效率与广度正进入爆发期。

但我们必须清醒地认识到,AI 科学家终究是人类智慧的延伸而非替代。它缺乏人类特有的直觉、价值判断与创新灵感,无法像人类那样从偶然现象中捕捉科学机遇,也难以理解研究成果背后的社会意义。

科学的终极目标是探索未知、改善人类命运。 AI 科学家的崛起,让这一目标的实现变得更加迅速、更加高效。 2025 年诺贝尔化学奖得主 Yaghi 的话或许是最好的注脚:「我们不是在加速实验,而是在加速人类解决问题的能力。」

参考链接:

1.https://sakana.ai/ai-scientist/

2.http://m.toutiao.com/group/7559872054532407823/

3.https://www.businessinsider.com/openai-cofounder-andrej-karpathy-keep-ai-on-the-leash-2025-6

4.https://www.dwarkesh.com/p/andrej-karpathy

5.https://mp.weixin.qq.com/s/qUL3jhyZcIZI7cBQac1vbg