Command Palette

Search for a command to run...

服务 OpenAI/Meta/谷歌等,3 名 22 岁辍学生颠覆 AI 招聘赛道,成立 2 年的 Mercor 估值达百亿

2025 年 10 月 27 日,硅谷创投圈被一则消息彻底点燃:成立仅两年半的 AI 初创公司 Mercor 官宣完成 3.5 亿美元 C 轮融资,投后估值飙升至 100 亿美元,较今年 2 月的 20 亿美元估值实现 5 倍暴涨。

这笔由 Felicis Ventures 领投,Benchmark 、 General Catalyst 等顶级机构跟投的融资,不仅让 Mercor 跻身独角兽行列,更让外界聚焦于其背后 3 位平均年龄仅 22 岁的 00 后创始人 ——Brendan Foody 、 Adarsh Hiremath 、 Surya Midha 。

他们的履历堪称颠覆:2023 年,三人分别从哈佛大学、乔治城大学辍学,转身扎进一间狭小的硅谷办公室,用代码敲开了 AI 招聘与大模型评估的蓝海市场。

在短短 1,000 天时间里,他们将公司从营收为零做到年化收入约 5 亿美元,客户名单囊括 OpenAI 、亚马逊、谷歌、 Meta 和微软在内的全球前五大 AI 实验室以及芯片巨头 NVIDIA 等,甚至在竞争对手 Scale AI 陷入风波时逆势收割其客户与员工,上演了一场教科书级别的创业逆袭。

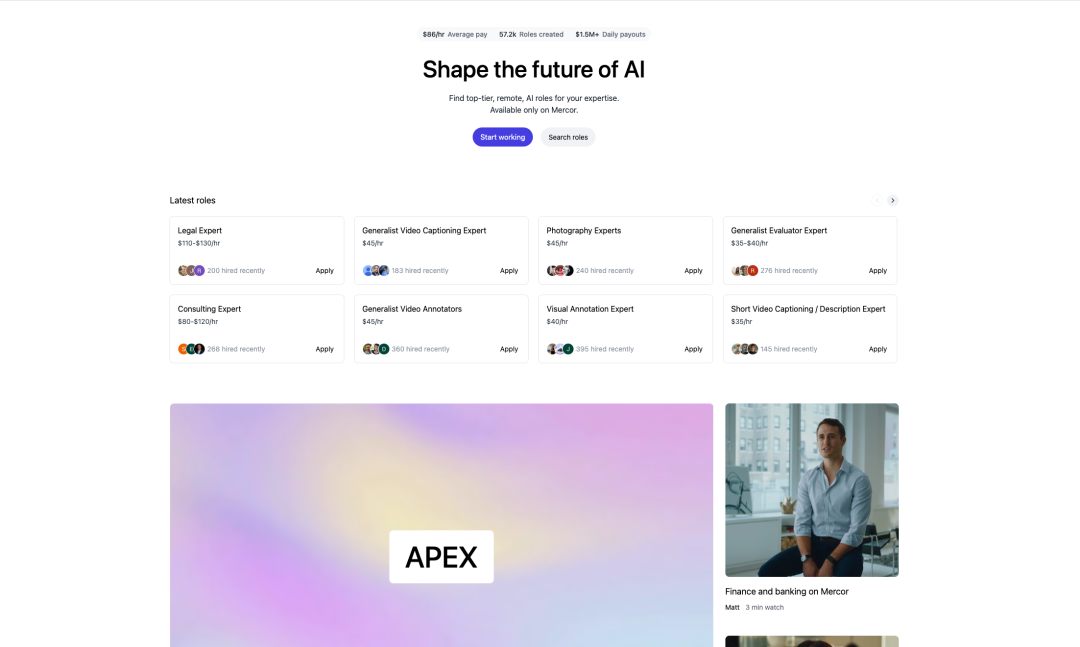

公司官网:

https://www.mercor.com

「叛逆」的开始:从辍学生到最年轻的亿万富翁

每一个颠覆性的故事,往往都始于一个「美丽的意外」。 Mercor 也不例外。

这家估值百亿美元的 AI 招聘与人才能力平台,背后是 3 位刚过 20 岁的大学辍学生——Brendan Foody 、 Adarsh Hiremath 和 Surya Midha 。

三人是旧金山湾区 Bellarmine 预备学校的同学,曾一起参加辩论社。

随后,Brendan Foody 与 Surya Midha 都进入了乔治城大学(Georgetown University),前者主修经济与工商管理专业的学士学位,后者则学习国际关系、数学和经济学课程等课程。与 Surya Midha 同为印裔美籍的 Adarsh Hiremath 进入了哈佛大学修读计算机科学。

但仅在校就读数月后,Foody 便决定投身创业,并在 2023 年大二之时,在宿舍里与人共同创立了 Mercor 公司。不久后,Hiremath 、 Midha 做出同一个决定:辍学、携手 Foody 投身创业。「我坚信劳动力聚合是 21 世纪最大的机遇,于是从哈佛辍学,搬到了旧金山……」,Hiremath 在 LinkedIn 上写道。

2023 年 1 月,Mercor 正式成立,彼时 Brendan Foody 任首席执行官、 Adarsh Hiremath 任首席技术官、 Surya Midha 担任首席运营官。将原本聚焦技术招聘和人才匹配的平台,迅速转向为人工智能训练提供「人-机协作」数据与人才服务。

随着公司融资与业务规模急速扩张,2025 年 10 月的 C 轮融资令公司估值达约 100 亿美元,由此 3 位年仅 22 岁的创始人均跻身十亿美元大关的年轻科技企业家之列,取代了 Polymarket 首席执行官谢恩·科普兰,成为全球最年轻的白手起家亿万富翁。作为三位联合创始人中生日最小的 Midha ,甚至比 2008 年以 23 岁之龄首次登上亿万富翁榜单的马克·扎克伯格还要年轻。「这绝对太疯狂了」,Foody 告诉《福布斯》,「感觉非常不真实。显然,这远远超出了我们两年前的想象。」

对于辍学的「叛逆」行为,其三人表示「不后悔」。 Hiremath 说道「最让我感到不可思议的是,如果我没有在 Mercor 工作,我几个月前应该才大学毕业。」

对于一些人来说,如果想用创新想法改变未来格局,大学四年教育并非一个最有效的途径。 Foody 认为「学校只是一个人练习技能的地方,但这些技能往往与实际工作中的所做的事情关联不大」。面对这种现实,他们意识到,要真正解决人才匹配问题,仅靠课堂学习无法实现。

从 AI 招聘到百亿赛道的意外转折

2023 年 7 月,Mercor 在硅谷一间不到 50 平米的办公室正式成立。没有豪华的装修,没有完善的团队,他们的创业之路从最朴素的「手动对接」开始 —— 每天筛选海量简历,联系印度的技术人才,再推荐给硅谷的 AI 初创公司,从中赚取少量中介费。

那段时间,三人几乎住进了办公室,实行着连硅谷创业者都惊叹的「超卷」模式:Foody 负责产品方向,每天只睡 4 个小时,反复优化 AI 面试的提问逻辑;Hiremath 作为 CTO,主导开发核心算法,经常在电脑前一坐就是十几个小时,解决简历语义搜索的技术难题;Midha 则统筹运营,白天对接客户与人才,晚上整理数据反馈,用辩论队培养的逻辑思维梳理业务流程。

他们的核心产品很快成型:企业客户只需用自然语言描述岗位需求,比如「具有计算机视觉经验的全职 Python 开发人员」,Mercor 的 AI 工具就能在几秒钟内对数十万份简历、 GitHub 项目、社交平台信息进行深度语义搜索,找到最佳匹配候选人,客户还能直接观看候选人的 AI 面试视频,一键完成招聘流程。这套模式精准击中了 AI 公司的招聘痛点 —— 传统招聘流程繁琐、效率低下,而 Mercor 将简历浏览时间缩短到秒内,将招聘周期从几周缩短至 24 小时内,很快吸引了第一批客户。

2023 年,Mercor 拿到了 General Catalyst 领投的 360 万美元种子轮融资,这让他们得以扩大技术团队,优化 AI 模型。到 2024 年 1 月,公司年度经常性收入突破百万美元,在 25 个国家建立了 10 万人的精英人才库。

此时的 Mercor,已经从一个小作坊式的团队,成长为 AI 招聘领域的新锐玩家。

真正的转折发生在 2024 年 2 月。在为客户提供招聘服务的过程中,三人意外发现,他们搭建的人才网络不仅能用于招聘,还蕴藏着更大的价值 —— 随着大模型技术的发展,OpenAI 、微软等人工智能实验室急需大量专业人才对模型进行评估和数据标注,而 Mercor 的人才库恰好覆盖了软件工程师、数学家等多个领域的专家。

随后 Mercor 迅速调整业务方向,开辟了大模型评估与数据标注业务,与平台上的专家签订合同,让他们为 AI 模型提供专业反馈、图像标注、句子撰写等服务。为了支撑新业务,他们挖来了有着十余年经验的 Uber 前首席产品官 Sundeep Jain 担任首任总裁,同时将人才筛选领域扩展到律师、医生、记者等多个行业,人才网络规模迅速扩大至 3 万人。

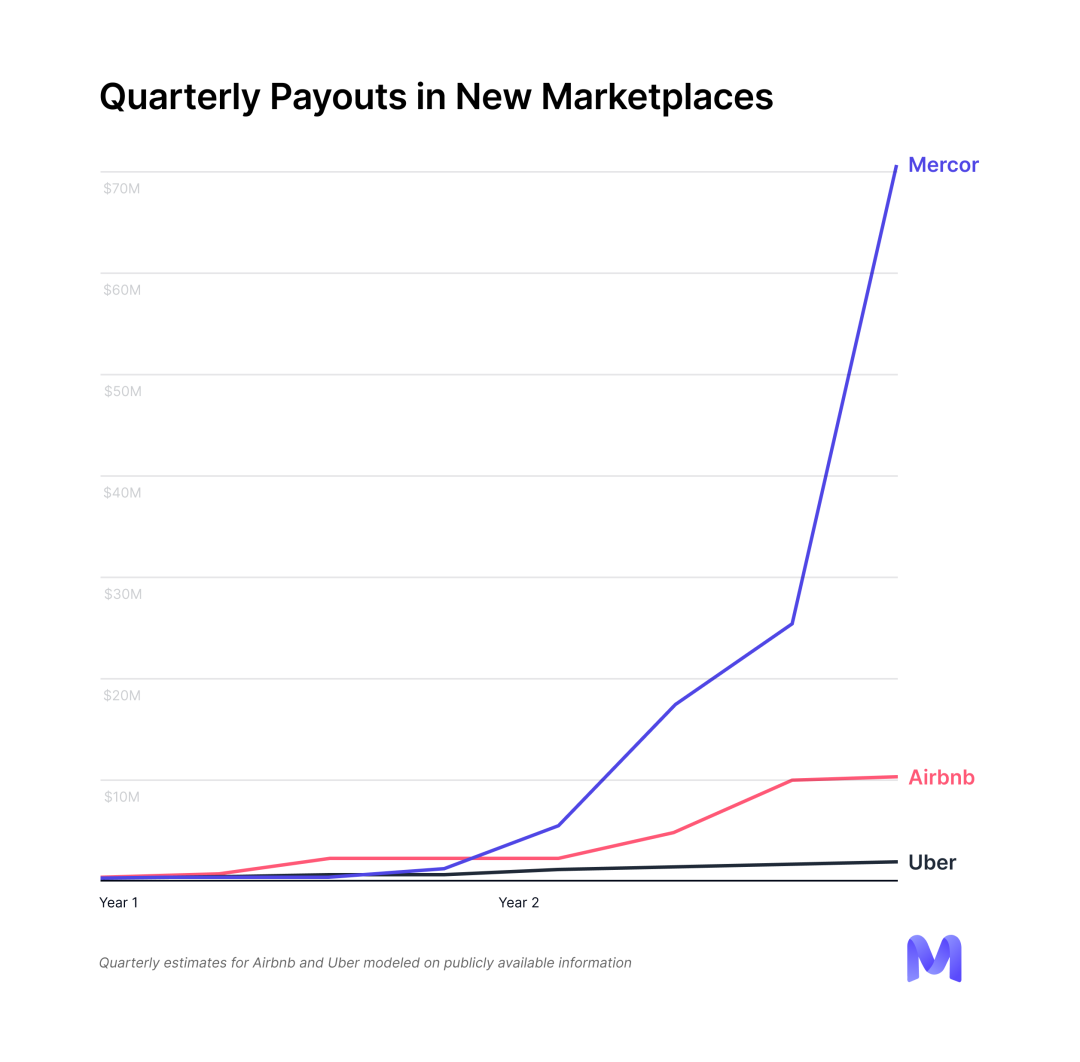

这场业务转型让 Mercor 的收入迎来爆发式增长:2024 年年度营收达到 7,000 万美元,2025 年更是飙升近 5 亿美元。

从「招聘工具」到「计算型劳动力网络」:Mercor 的技术底层逻辑

Mercor 的起点从来不是「做一个更聪明的招聘网站」,而是回答一个更深层的问题:人类能力是否可以被量化、预测,并以 API 形式调用?

创始团队从第一天起就把候选人视为「动态能力节点」,把岗位当作「任务分配问题」,把招聘过程变成「采集人类任务表现数据的管道」。

Mercor 利用人工智能人才预测模型来了解求职者的技能、经验和优势,然后将他们匹配到正在寻找具备相应背景和能力的人才的公司。

Mercor 向求职者宣传的口号是:「加入全球数千名求职者的行列,只需提交一份申请,即可通过 Mercor 找到理想的远程工作。」Mercor 官网首页目前列出的职位包括:高级软件工程师(按小时计薪,远程办公,时薪 210 美元);以及法律情报分析师(按小时计薪,远程办公,时薪 90 美元)。显然,Mercor 目前的大部分招聘都是按小时计薪的远程短期职位。

Mercor 的一篇博客文章指出:「如果招聘的是五年期员工,人工面试会更容易。但如果是五周期员工,高效的匹配自动化系统就能带来巨大的竞争优势。因此,我们先从短期合同工做起,随着技术的成熟,我们会逐步扩展到长期全职工作。」

迄今为止,已有超过 30 万名专业人士通过 Mercor 的平台寻找短期工作。该平台使求职者能够随时随地进行远程面试,并最终获得全球各地的工作机会。此外,它还为求职者提供面试培训,并帮助他们展示自身在专业领域解决复杂问题的能力,这正是潜在雇主所看重的。

推出 APEX:把「经济价值」纳入 AI 能力评估

Mercor 在构建人-机协作市场的同时,也意识到一个根本性瓶颈:现有的人工智能评估体系,往往停留在学术任务或抽象基准上,难以直接反映模型在现实世界复杂知识型工作的实际生产力和经济价值。为此,Mercor 于今年 10 月推出了人工智能生产力指数(APEX)—— 一个旨在弥合「学术评测」与「真实职业实践」之间鸿沟的评估基准。

论文地址:

https://arxiv.org/abs/2509.25721

简言之,APEX 的出发点并不是问「哪个模型在数学竞赛或语义理解上更强」,而是问:「当模型代替或辅助专业人士完成有明确经济价值的工作时,它能做得多好?会创造多少价值?会如何改变劳动力结构?」这是一个更接地气、更贴近产业决策者的问题——对像 Mercor 这样既提供人才也服务于 AI 训练与产品化的公司而言,具有直接的业务与战略意义。

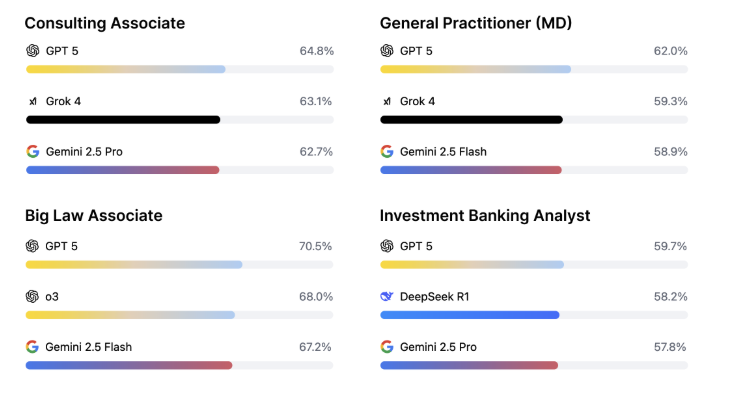

APEX 被设计为首个基于 AI 模型执行具有经济价值的知识工作能力来评估的基准测试。为此,Mercor 联合数十位行业与学界专家构建了代表四种职业(投资银行助理、大型律师事务所助理、战略咨询助理和全科医生)的任务集合,并计划未来扩展到更多职位、行业与国家。

参与构建 APEX 并为其背书的专家阵容包括前财政部长 Larry Summers 、前麦肯锡管理合伙人 Dominic Barton 、法学学者 Cass Sunstein 、心脏病专家 Eric Topol 博士等多位权威人物,这既增强了任务设计的具体可行性,也提升了基准测试在产业界的公信力。

APEX v1.0 评估了 21 个最先进的模型,其中包括性能最佳的闭源和开源模型。每个模型都以提示和参考文献作为输入,然后以长文本形式输出其响应。文本响应由一个由 LLM 组成的评审小组根据专家制定的评分标准进行评分(多数投票制)。每个响应的总体得分定义为满足标准的平均数量。

在 APEX v1.0 的测试中,GPT-5 获得了最高分 64.2%,而性能最佳的开源模型 Qwen3 以 59.8% 的得分排名第七。得分最高的是法律领域(70.5%),得分最低的是投资银行领域(59.7%)。

在四个被考察行业中,没有任何模型能单独无监督完成任务——在实际应用中,所有模型仍然需要大量人工监督与验证。

尽管如此,团队对结果持谨慎乐观态度:APEX 包含的是需要高级推理、多跳知识整合与专家级判断的复杂任务;若未来模型能显著提高在这类任务的表现,潜在的经济影响是巨大的。评测团队估算:在理想情况下,这类能自主完成复杂知识工作任务的模型,可能为美国经济释放数千亿美元的价值——但前提是可靠性与安全性足够保障。

奉行硅谷拼搏文化,一周 6 天工作制

在 Mercor,公司将「快节奏」、「高强度」视为成就重大目标的必要路径。

在 Mercor 自我定位的价值体系里,这种工作安排被包装为一种「拼搏文化」——创始团队将公司定位为「冲刺阶段」的战斗部队,要求团队在产品、市场、技术等核心环节投入比同行更长的持续时间与高频率节奏,还要与不断升级人工智能技术的科技巨头竞争,更要面对 OpenAI 和 Anthropic 等人工智能巨头的挑战。

首席执行官 Brendan Foody 在接受《福布斯》采访时表示,公司过去实行每周 7 天工作制,但在成立大约一年后开始实行周日休息。 Foody 认为「如果公司发展到员工人数达到 1,000 人左右,企业文化就必须做出改变,但理想情况下,我们会尽可能地保持一周 6 天的文化。」

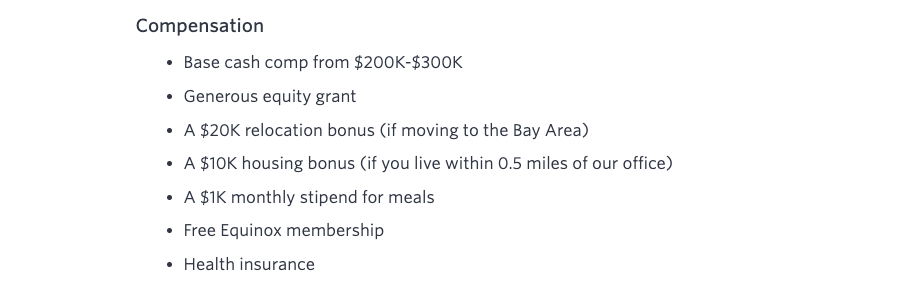

Mercor 从曾经「一周 7 天」的工作模式向「一周 6 天」过渡,创始人认为这是保障高速扩张的现实选择。在这种安排下,从周一至周六,团队日常既涵盖日间会议、项目交付,也常常延伸到晚上、甚至周末的同步推进。招聘广告中甚至明确「愿意 6 天出勤」被列为应聘条件。此外,如果员工居住在旧金山金融区办公室方圆半英里以内,公司将提供 1 万美元的住房补贴。

这种选择意味着加入 Mercor 的员工,须具备一种「不计日常休息、与公司共进退」的心理预期。公司认为,当下人工智能赛道是「窗口期短、竞争极度激烈」的环境,而在这样背景下,「谁能更早投身、持续投入」,就可能更早取得规模优势。

虽然这种工作制度在外部看来带有「高压」、「奉献至上」的色彩,但在公司内部被视为一种文化宣言:选择与 Mercor 同行,不只是做一个「稳定岗位」,而是加入一场「高速成长」、「不容等待」的创业征程。员工与公司同步加速,不只是时间上的延伸,更是节奏、心态、使命上的一致。

资本狂欢:从种子轮到百亿估值的火箭速度

Mercor 的爆发式增长,自然吸引了硅谷资本的疯狂追逐。

2024 年,公司完成 A 轮融资后,很快在 2025 年 2 月拿到了 Felicis Ventures 领投的 1 亿美元 B 轮融资,估值跃升至 20 亿美元。而仅仅 8 个月后,C 轮融资就让估值再翻 5 倍,达到 100 亿美元,合计融资额突破 3.5 亿美元。

这场资本盛宴的背后,是投资方对「人-机协作」模式的坚定看好。领投方 Felicis Ventures 的创始人 Aydin Senkut 直言:「Mercor 正在构建未来 AI 经济的基础设施,让人类智慧成为 AI 系统不可或缺的一部分。掌握专业知识、能够提供判断和反馈的专家,将成为 AI 时代最有价值的劳动力资源」。 除了 Felicis,Benchmark 、 General Catalyst 等老牌风投持续跟投,新投资方 Robinhood Ventures 也果断入局,甚至硅谷大佬 Peter Thiel 、 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 、前美国财政部长 Larry Summers 等都排队成为天使投资人,足以见得市场对其商业模式的认可。

融资过程中的一个细节,彰显了 Mercor 的吸引力。

2025 年 9 月,有媒体报道 Mercor 正在洽谈 C 轮融资,拟定估值为 100 亿美元,而几个月前其融资目标估值还仅为 80 亿美元。之所以能提升估值预期,是因为公司收到了多份投资邀约,投资方为了争夺份额,愿意接受更高的估值。这 3 个 AI 天才主导的初创企业,成功将局势逆转为「卖方市场」的局面。

资本的注入,进一步加速了 Mercor 的扩张。根据公司披露的计划,C 轮融资将主要用于三个方向:扩大全球人才网络,完善专家匹配系统与培训机制,提升服务交付速度。他们在旧金山和印度设立了办公室,员工规模扩大至 150 人,平均年龄仅 22 岁,大量招募同龄的优秀辍学生,打造了一支充满干劲的年轻团队。正如 Foody 所说:「创业门槛比以前低多了,越来越多年轻人不再浪费时间按部就班读完大学,而是直接去搞创新实践。」

值得一提的是,Mercor 的崛起还意外受益于竞争对手的风波。

2025 年 6 月,Meta 以 140 亿美元收购 Scale AI 49% 的股份,Scale 的 CEO Alexandr Wang 离职加入 Meta,这让许多 AI 实验室担心数据安全,纷纷停止与 Scale AI 合作,转而投向 Mercor 的怀抱,直接推动 Mercor 的收入翻倍。尽管目前 Mercor 的规模仍小于 Scale AI 和 Surge,但 100 亿美元的估值,已经让它成为该赛道不可忽视的核心玩家。

写在最后

随着 Mercor 的高速发展,这家年轻的 AI 初创公司不仅在资本市场和业务规模上取得了令人瞩目的成就,也面临着新的挑战与考验。

2025 年 9 月,Mercor 面临了一场意想不到的法律纷争。 Scale AI 向旧金山联邦法院提起诉讼,指控前员工 Eugene Ling 在离职后将公司商业机密带入 Mercor,包括客户策略、定价模型及内部流程文件,试图利用这些信息拓展与 Scale 客户的合作。 Mercor 方面则回应称未曾访问相关文件,并已主动联系 Scale 寻求沟通与解决方案。这起案件在硅谷引发广泛关注。

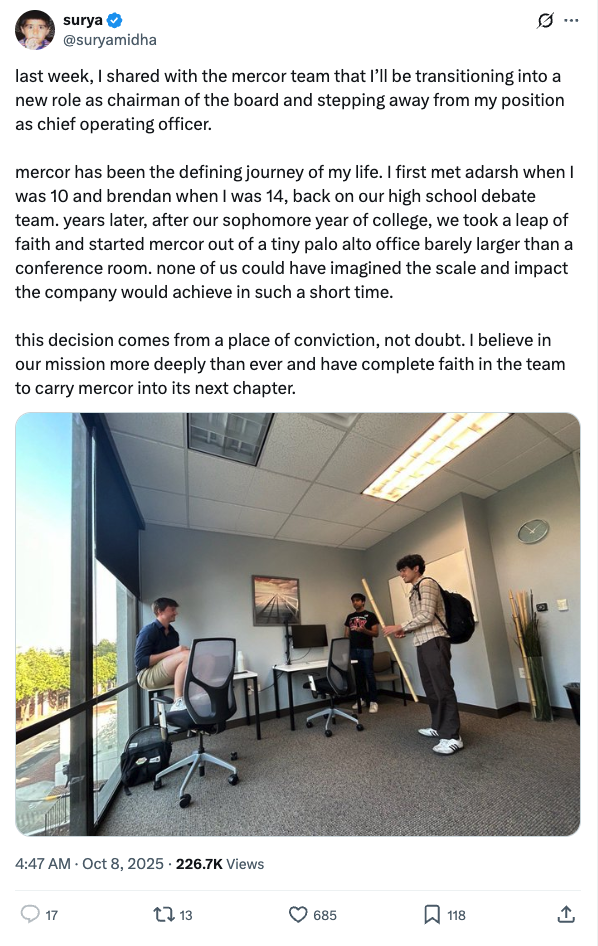

紧接着今年 10 月,Mercor 又迎来了内部团队的重大变动——创始人之一、首席运营官 Surya Midha 在 X 平台宣布卸任首席运营官一职位,转任董事会主席。这一消息让投资者和业内观察者再次聚焦 Mercor 的管理层稳定性及未来发展战略,这一年轻团队的创始人个人规划、公司治理与长远布局仍是行业关注的焦点。

Mercor 在成长过程中不可避免的风险侧影:法律纠纷与团队变动交织,让公司在追求技术创新与市场扩张的同时,也必须保持谨慎与韧性。尽管如此,Mercor 在不到三年的时间里,从大学辍学生创办的硅谷小团队成长为估值百亿、全球瞩目的 AI 企业,其初创团队对于行业风口、技术创新应用等方面的洞察力与执行力仍然不可小觑。

正如 Foody 所说:「这是一个 AI 的拐点,我们不想错过,也不会错过。」而属于 Mercor 的传奇,才刚刚开始。

参考链接:

1.https://www.globalindiantimes.com/p/johs-recruitment-22025

2.https://www.forbes.com/sites/richardnieva/2025/10/30/mercor-youngest-self-made-billionaires/

3.https://techcrunch.com/2025/10/27/mercor-quintuples-valuation-to-10b-with-350m-series-c/

4.https://www.ktvu.com/news/3-bay-area-high-friends-college-drop-outs-behind-2b-ai-recruiting-startup